编者按:

从四五岁就识遍恐龙的“小孩哥”,到如今美国自然历史博物馆的博士后,中国科学院大学(以下简称“国科大”)2024届博士毕业生余逸伦(培养单位:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)对古生物的热爱始于童年的《侏罗纪公园》,那时画恐龙、去博物馆看恐龙是他最喜欢做的事情。

这份热爱逐渐转化为对科学研究的执着追求。高考结束后,余逸伦选择了北京大学元培学院的古生物学专业,并在毕业后进入国科大深造。读研期间,他科研、科普两不误,不仅将建模、统计等“新手段”带到古生物学这一“古老”的学科中,取得了系列创新成果,还参与到“春分工程·科学百科”专项中,编写了150余个兽脚类恐龙词条,累计帮助近3000万用户获取恐龙相关知识,有了更多关于科研、科普和成长的感悟。

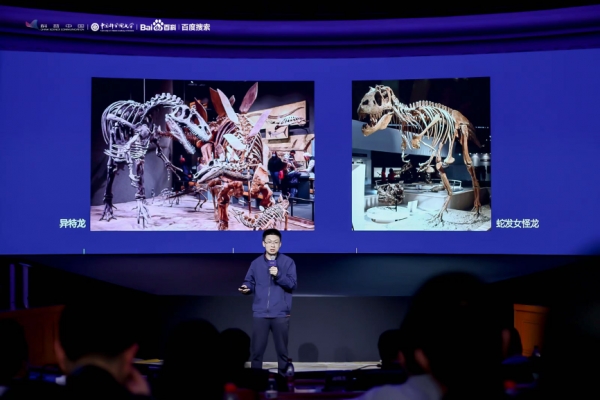

余逸伦在“史记2023·科学100词”发布会现场演讲

去年还在发布会现场做了演讲分享,今年已经在美国自然历史博物馆做博士后,有什么感想?

余逸伦:美国自然历史博物馆很有历史厚重感,我们领域的很多重量级人物都在此工作过,是有传承感的地方,所以我很珍惜来这里做博士后的机会,希望在这里以恐龙为起点,向其它类群扩展,从零开始做一些事情。馆里有很多展品有100多年的历史,比如世界上第一件公开展览的霸王龙标本,以及一件几乎完整的异特龙骨架。

参与“春分工程·科学百科”恐龙词条创作的初心和感受是什么?

余逸伦:国内很多人对古生物学很感兴趣,但是很多爱好者并不真正了解古生物学的研究范式。在很多人眼里,我们的工作可能就是把各种灭绝生物放在一起比大小,最后选出一个最强势的。还有一些人对古生物学的认识停留在几十年前,认为我们大多数时间都在野外风餐露宿。实际上,经过多年发展,古生物学也衍生出很多前沿的研究方向,很多创新性的研究成果并不需要新的化石发现,甚至国外有很多做现代生态学的人通过引入前沿的方法可能基于化石数据产出不错的成果。所以当初写词条做科普的重要初衷是希望更多的爱好者能够了解我们这个学科在做什么,过去的研究范式是什么样的,现在又有了哪些新的进展,引导爱好者以科学的思维方式来思考古生物学的问题。

余逸伦:如果有更多的人对你的学科感兴趣的话,也会引入新的科学问题和方法论,进而产出高质量的科研成果,或者对社会产生一些具有实用性的价值。古生物学是一门探索自然奥秘的基础学科,但潜力远不止于此。科普工作是古生物学的科技成果转化,当更多圈外的人对这它感兴趣了,能被挖掘出更多的价值。

在百度百科平台创作并上线了150余个恐龙权威词条,对你有什么帮助吗?

余逸伦:最大收获是查了很多文献,写词条其实也是一个很好的训练研究生的途径。因为每个词条相当于一个小文献综述,过程会促使你在短时间内尽可能收集全资料,这也是科研工作重要的基本功。应该鼓励研究生在时间允许的情况下参与科普工作,是提高科研能力的一种方式。另外创作科普内容和写科研论文有一些相通之处:很多顶级学术期刊都要求文章简短通俗易懂,尽量让外行人看懂,这其实在创作科普内容的过程中也可以得到训练。

(余逸伦编写的部分恐龙类词条)

针对古生物(恐龙)科普工作有什么计划或想法?

余逸伦:希望能回到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所工作,以所见所学推动我国古生物科研发展,继续依托国科大“春分工程·科学百科”专项开展相关科普工作。希望自己的职业生涯能更丰富多彩一些,做到科研与科普双翼齐飞。

余逸伦编写的部分恐龙类词条

余逸伦在美国自然历史博物馆与霸王龙头骨模型合影